JO de Berlin 1936 : Le marathon de la résistance

Le sport a toujours reflété les tensions de son époque. Utilisé comme une arme politique (campagne, propagande…) ou comme symbole de rébellion, le marathon, lui, a été une allégation à bon nombre de causes. Les JO de Berlin 1936 ont été marqués par un contexte politique très particulier.

C’est en 1936, après la première guerre mondiale, et peu avant la seconde, qu’Hitler, alors chancelier allemand depuis trois ans, cherche par tous les moyens de mettre en lumière son idéologie. Cinq ans auparavant, Berlin avait été choisie comme la ville hôte des Jeux olympiques de 1936, lorsque la République de Weimar (régime politique en place en Allemagne de 1918 à 1933) était encore au pouvoir. Mais c’est alors que le régime nazi, nommé en 1933, voit cet événement comme une opportunité de propagande… La situation est quelque peu controversée.

| Les « Jeux de la Honte »

Est-il éthique qu’un événement culturel et sportif à l’impact social et économique international, qui soi-disant passant, veut transmettre des valeurs telles que la paix et l’acceptation de l’autre, puisse se dérouler dans un pays dirigé par un dictateur ? Quelques pays s’étaient opposés au moment des faits, et avaient fait le choix de boycotter l’événement en organisant leurs propres Jeux à Barcelone. Nommées « Olympiades populaires » (34 nations), le projet tomba à l’eau dans un contexte de guerre civile espagnole. Adolf Hitler n’avait ainsi plus qu’à nettoyer sa vitrine pour commanditer ces Jeux olympiques. Des JO de Berlin 1936 appelés encore aujourd’hui : les « Jeux de la Honte ».

Au matin du 1er août 1936, ce sont 49 nations (129 disciplines) qui défilent dans le stade olympique berlinois, devant près de 100 000 spectateurs. L’ambiance y est ambiguë. Entre spectacles grandioses, fanfares, démonstrations militaires et le discours de fin de cérémonie d’Adolf Hitler, on peut y déceler une scène typique de propagande, reflétant les sombres convictions du chancelier. En effet, la cérémonie d’ouverture était symbolique à bien des égards, elle était porteuse d’un message. Les sportifs juifs de la délégation allemande étant écartés, et les valeurs d’inclusion de l’olympisme réduites à un simulacre, on vante alors la race aryenne comme plus forte et qu’elle serait ainsi la grande gagnante de ces JO de Berlin 1936…

Bien que le pays hôte décrocha au total 89 médailles, se hissant à la première position, ce n’était pas sans peine pour Hitler. En effet, deux hommes auront toutefois, malgré eux, réfuté ce culte de la jeunesse hitlérienne. Ils auront servi de symbole d’espoir. Un espoir brûlant comme la flamme, mais caché par l’ombre du totalitarisme.

| Jesse Owens : L’éclatante réponse aux théories racistes

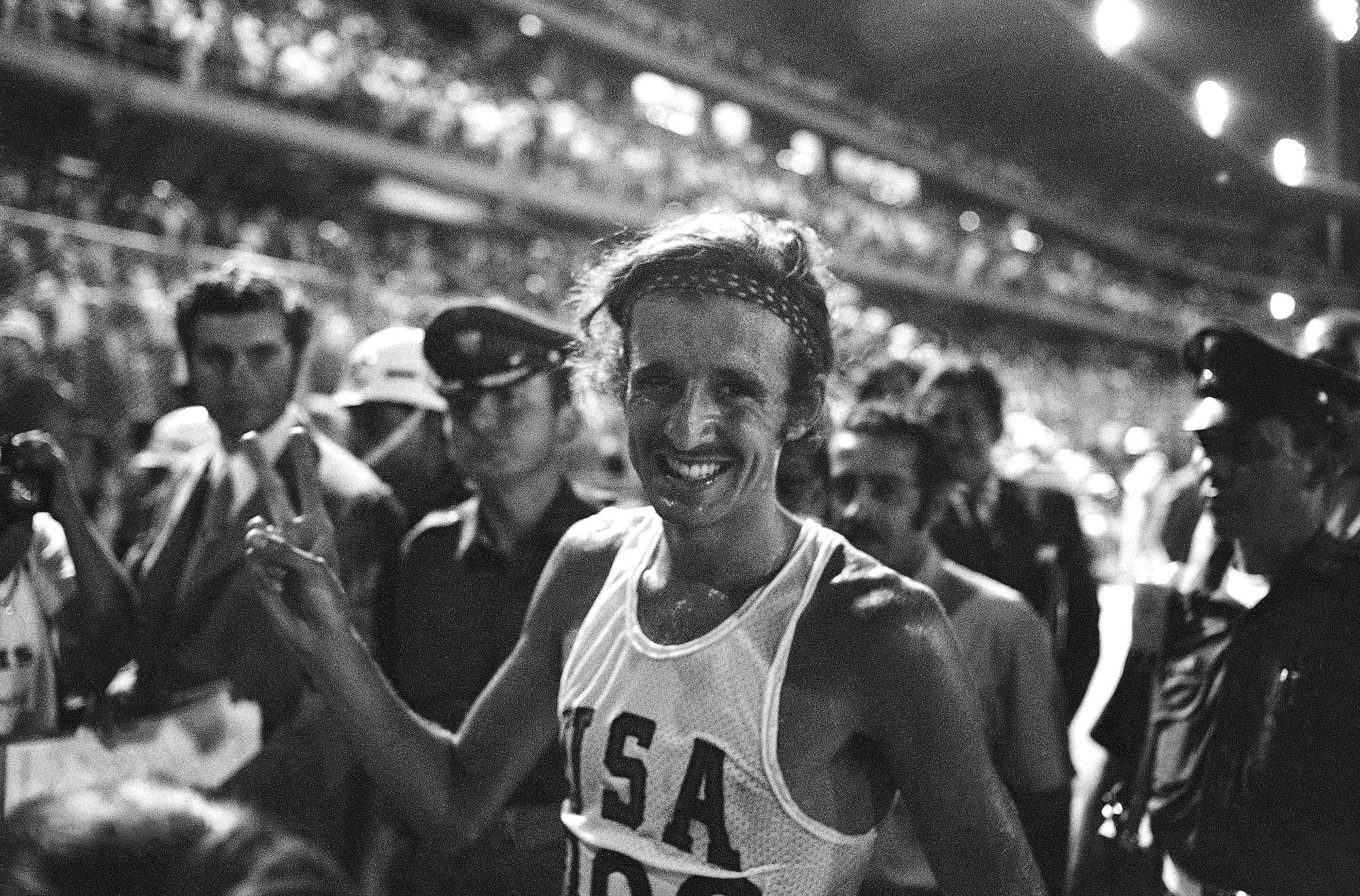

C’est tout particulièrement pendant les épreuves de course à pied, que ces athlètes ont su illustrer leurs convictions et leur désir de lutter contre les oppressions politiques. Si l’histoire du sport a retenu son nom, Hitler n’aura pas non plus manqué de le faire. C’est celui de James Cleveland Owens dit Jesse Owens. L’athlète afro-américain aux quatre médailles d’or aura été un symbole de la lutte contre les théories raciales de l’Allemagne nazie, qui préparait alors la guerre. Vainqueur du 100 m (10,3 secondes), 200m (20,7 secondes), saut en longueur (8,06 m) et du relais 4 x 100 m (record mondial en 39,8 secondes), Owens aura devancé tout concurrent allemand sur ses épreuves.

Ses exploits, bien qu’applaudis par les quelque 100 000 spectateurs des JO de Berlin 1936, auront laissé de marbre les officiers allemands et le chancelier lui-même. Des exploits aujourd’hui acclamés, malgré une vie post-Jeux marquée par des agressions racistes à l’égard de l’athlète à son retour dans son pays, où le ségrégationnisme était encore d’actualité. Néanmoins, il aura défendu le sport comme un vecteur d’unité et un moyen pour transcender les barrières sociales et politiques.

| Ki-Jung : Marathonien et résistant, caché dans l’ombre du colonialisme

Mais un autre athlète a aussi laissé son empreinte durant l’événement : Sohn Kitei. De son vrai nom coréen « Ki-Jung », il a été une figure importante du marathon au 20ème siècle. En effet, il a incarné à plusieurs reprises, la résilience face à l’injustice. À cette époque jusqu’en 1945, la Corée a subi une oppression économique et politique progressive. L’invasion de la Corée par le Japon, est d’ailleurs encore source de tension aujourd’hui entre les deux pays. Mais le triomphe de Sohn Ki-Jung sur l’épreuve reine pendant les JO de Berlin 1936, a été un symbole de résistance pour le peuple coréen et d’espoir pour les opposants du dictateur du Grand Reich qui aspiraient à s’inspirer de cet élan de courage. L’athlète (sud-)coréen d’origine, avait été contraint de concourir sous les couleurs du drapeau japonais dans un contexte colonialiste. Ki-Jung gagna contre toute attente le marathon, en établissant un nouveau record olympique (2h29’19).

Lors de la cérémonie de la remise des médailles, c’est tête baissée et bouche muette que l’olympien « célébra » sa victoire. Il dissimula son dossard où figurait le drapeau japonais, à l’aide d’un jeune chêne offert, évoquant la force et la longévité (une coïncidence qui en dira long sur le futur). De plus, il s’identifia auprès des journalistes internationaux présents, comme coréen et pas japonais, afin de montrer aux yeux du monde entier son opposition à l’occupation nippone. Son compatriote Nam Sung-yong, qui était arrivé à la troisième place, déclara par la suite avoir envié le triste vainqueur, non pas pour sa place mais pour avoir eu le courage de revendiquer sa liberté et son identité opprimée. La vie du médaillé d’or fut rythmée d’une surveillance constante par le gouvernement japonais, à la suite de sa victoire et de ses quelques gestes de résistance. Le tout ayant suffi pour que le peuple coréen retrouve espoir en un avenir prospère pour leur communauté.

| Un symbole de résilience universelle

Mais au-delà des frontières, Ki-Jung a participé activement à l’excellence sportive internationale. Après l’indépendance de la Corée, le marathonien continue de promouvoir l’athlétisme et devient entraîneur national afin de former les athlètes de haut niveau aux Jeux olympiques. Deux de ses disciples, Suh Yun-bok et Ham Kee-yong, auront même été vainqueurs du Marathon de Boston respectivement en 1947 et 1950, ainsi que Hwang Young-cho, médaillé d’or aux Jeux olympiques de 1992. D’autre part, le Marathon de Boston connaîtra bien des années plus tard à son tour un événement tragique en 2013, lorsque deux explosions criminelles retentirent à la ligne d’arrivée, marquant profondément l’histoire de cette course emblématique. Tout comme Sohn Ki-Jung en 1936, les marathoniens de Boston ont, malgré la terreur, démontré la résilience et l’unité face à l’adversité.

Tous ces événements rappellent que le marathon est bien plus qu’une simple épreuve physique : il est le limen des idéologies de l’Homme, où se confrontent volonté de liberté et autoritarisme.